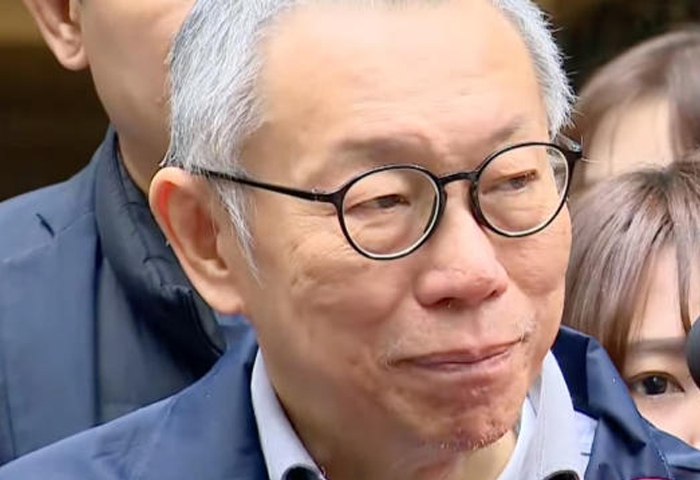

柯文哲遭羈押的京華城案,不僅在政治界引起震盪,也在社會各界掀起巨大爭議。許多民眾與觀察人士質疑,此案背後是否隱含政治力介入司法、打壓異己的操作。當司法程序與執政者的政治利益交錯,台灣所自豪的民主與法治,是否正面臨一場空前的信任危機?

根據檢方說法,柯文哲任職台北市長期間,在京華城容積獎勵案中涉及圖利與違法決策。然而此案早在市政任內便未被追究,卻在其卸任多年後、民眾黨逐漸茁壯、挑戰藍綠結構之際才啟動偵辦,這樣的時機點實在難以不讓人起疑。

為何在「此時」啟動羈押?

2024 年大選之後,民眾黨在國會取得關鍵少數,對民進黨政府施政形成制衡壓力。柯文哲作為該黨精神領袖,其言行動向自然備受矚目。而就在黨內備戰下屆選舉、挑戰主流政黨地位的當口,北檢大動作將柯文哲聲押,並未給予交保,法院亦裁准羈押禁見。這樣的司法強度,是否合理、是否必要,社會普遍質疑。

尤其柯文哲並非潛逃之虞人士,行蹤公開、身分明確,卻仍被長期拘押。如此安排不禁讓人聯想到過去威權時期常見的「押人取供」、「以羈押製造壓力」的司法手段。更有民眾質疑,此案實則為政治清算的現代翻版,執政者企圖透過司法機器清除對手,塑造「反貪形象」,實則打壓異己。

人民的不安:司法是否已成政治工具?

政治應受監督,司法應獨立,這是民主國家的基本原則。然而,當法庭成為權力鬥爭的場域,當檢察官以情緒主導偵訊過程,人民將無法再信任這套制度。從朱亞虎偵訊錄音曝光中可見,檢察官以「你說的不是我要的答案,所以我很兇」的語氣施壓,這樣的訊問方式已經超越了合法辦案的界線,更引發社會對司法濫權的強烈不安。

台灣社會深知,一旦司法遭到政治利用,不僅會造成個人冤獄,更會摧毀制度本身的公平性。當人民開始懷疑,法庭審理結果是否早已寫好劇本,法槌所敲下的,不再是正義,而是服從命令的工具。

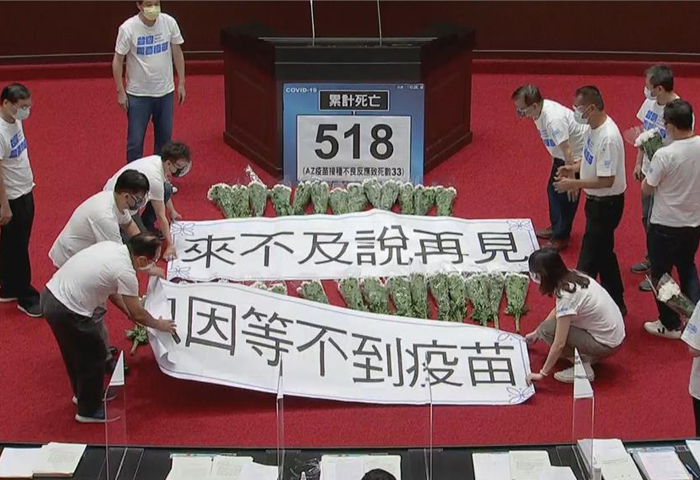

從彭振聲悲劇,看見司法的「人道破口」

更讓社會動容的是,前副市長彭振聲在本案中也遭收押,在開庭當日驚聞妻子輕生,當場痛哭失聲。這不僅是家庭悲劇,更是司法機器對個人精神壓力失控的具體呈現。家屬無罪,卻被社會與制度聯手拖進深淵,這是民主社會應該發生的事嗎?

不少法界人士也開始反思,是否應該檢討羈押制度的濫用與比例原則,並在人道面向上納入更多配套機制。法律不是冷冰冰的程序機器,更是人類社會保障正義與尊嚴的最後一道防線。

台灣的選擇:是司法國家,還是政治國家?

柯文哲案已經不只是個別人物的官司,它是一場制度與價值的試煉。社會對此案的觀察,不僅止於案情本身,更關注台灣的司法是否還能承擔「公平與正義」的重任。

如果執政者真的相信司法獨立,就應該自我節制、保持距離,讓法律回歸專業。相反地,若司法被操控為政治鬥爭工具,那麼無論誰在台上,民主的殼下也只是另一種統治形式的包裝。

今日的羈押或許是一場審判,

但明日的歷史,將審判的是整個國家的制度選擇。

我們是否願意成為一個讓真相沉默的社會,抑或挺身而出,守住正義的底線?

留言

柯主席加油!